1. Signalement harcelement au travail : Étapes clés du traitement du signalement.

1.1. Réception et premier traitement.

Signalement harcelement au travail : une écoute immédiate

Dès qu’un signalement est déposé, nous le prenons en charge

Nous accusons réception du signalement dans les 48 heures car personne ne doit rester sans retour.

À cette étape, aucune transmission n’est faite à l’entreprise.

Une personne formée et désignée pour écouter, analyser et orienter recontacte la victime.

Nous vérifions que le signalement contient les éléments nécessaires (qui ? quoi ? où ? quand ?).

Nous nous assurons ainsi que chaque situation est traitée avec la rigueur qu’elle mérite.

Nous conseillons également sur la qualification des faits.

Que ce soit du harcèlement moral, harcèlement sexuel, et toute autre forme de violence au travail.

La victime décide à tout moment de poursuivre ou non le processus de signalement.

Le signalement est rédigé et le salarié le valide.

Lorsqu’il est validé, nous demandons l’autorisation express de le transmettre à l’employeur.

Ce n’est qu’après l’acceptation écrite, que le signalement est effectivement transmis à la personne désignée côté employeur pour recevoir l’alerte.

1.2. Enquête interne

Suite au signalement de harcèlement ou autre fait transmis à l’entreprise, une enquête va être réalisée soit par l’employeur, soit par nous.

Un enquêteur sans lien avec les parties concernées, est désigné pour mener l’investigation.

Son rôle ? Recueillir les versions de chacun (victime, personne mise en cause, témoins), examiner les preuves disponibles (emails, témoignages, etc.) et garantir que chaque voix est entendue, dans le respect strict de la confidentialité.

Seule les personnes auditionnées et les personnes effectuant l’enquête auront connaissance des faits, et des actes reprochés.

Des auditions, pas un interrogatoire

Les entretiens se déroulent dans un cadre neutre, avec un seul objectif : établir les faits.

Pas de jugement hâtif, pas de pression – juste une recherche de la vérité, où chacun peut s’exprimer librement, accompagné si besoin.

Les éléments recueillis (écrits, enregistrements, etc.) sont traités avec le plus grand soin, en respectant le RGPD.

L’important n’est pas la quantité, mais la pertinence : un mail, un témoignage ou un compte-rendu peut suffire à éclairer la situation.

Un calendrier transparent

L’enquête dure en moyenne 15 à 30 jours, selon la complexité du dossier.

Pendant ce temps, les parties sont tenues informées des grandes étapes – parce que l’attente, sans nouvelle, est souvent la pire des épreuves.

Cette enquête doit avoir lieu indépendamment du choix de la victime de porter l’affaire devant le conseil de prud’hommes.

1.3. Mesures conservatoires

Protéger avant même de conclure

Si la situation l’exige, des mesures immédiates sont prises pour éviter toute dégradation supplémentaire de la situation : changement d’équipe, aménagement d’horaires, ou même suspension temporaire.

L’objectif ? Éviter que la tension ne s’aggrave, le temps que l’enquête fasse son travail.

Des informations sont fournies sans tout dévoiler

Victime et mis en cause sont tenus au courant des suites, mais sans que les détails confidentiels ne soient divulgués.

Équilibre difficile, mais nécessaire : transparence oui, rumeurs non.

1.4. Conclusion de l’enquête

Un rapport, des réponses

À l’issue de l’enquête, un rapport synthétise les faits, les conclusions et les recommandations.

Ce document est transmis à la direction, qui décide des suites : sanction, médiation, formation, ou classement sans suite – toujours avec une explication claire.

Des décisions motivées

Quelle que soit l’issue, la victime et l’auteur des faits reçoivent une réponse écrite et argumentée.

Pas de « circulez, il n’y a rien à voir », mais des explications précises, même si elles ne font pas toujours plaisir.

Communiquer sans exposer

Les résultats sont partagés avec les instances représentatives (CSE, syndicats) sous une forme anonymisée.

L’idée ? Montrer que le processus fonctionne, sans briser la confiance ni la vie privée de quiconque.

2. Rôle et responsabilité des acteurs

2.1. Employeur et service RH

L’employeur n’est pas un spectateur

Le code du travail lui impose d’agir, mais au-delà de l’obligation légale, c’est une question de responsabilité humaine.

Sanctionner les comportements fautifs si nécessaire, oui – mais aussi prévenir, former et améliorer en continu les conditions de travail.

Des actions, pas des mots

Mettre en place une enquête, appliquer des sanctions, suivre les recommandations…

Chaque étape est concrète, traçable et évaluée.

Parce qu’un processus sans suivi est un processus inutile.

2.2. Référent violence/risques psychosociaux

Un guide, pas un juge

Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes est là pour conseiller, écouter et veiller au bon déroulement de la procédure.

Dans certaines entreprises, sa mission est utilement étendue au harcèlement moral.

Formé, neutre et indépendant, il est le garant que personne ne se sente abandonné face à une situation complexe.

Un pont entre les acteurs

Il travaille main dans la main avec la médecine du travail, les syndicats et, si besoin, les autorités externes.

Son cred́o : agir avec dignité et désamorcer les tensions avant qu’elles n’explosent.

2.3. Instances représentatives (CSE, syndicats)

Des relais, pas des spectateurs

Le CSE et les syndicats ne sont pas de simples observateurs.

Ils ont un droit d’alerte et un rôle actif : soutenir les salariés, relayer les signalements et veiller à ce que l’enquête se déroule sans partialité.

Un accompagnement au quotidien

Leur mission ne s’arrête pas à la procédure.

Ils proposent aussi un soutien aux salariés qui déclarent être victime (écoute, orientation vers des ressources), parce que les violences au travail ne se règlent pas seulement avec des sanctions, mais aussi avec du lien.

2.4. Autorités externes

Quand l’entreprise ne suffit plus

Si le signalement n’est pas traité correctement, ou si les faits sont d’une gravité exceptionnelle, les salariés peuvent saisir l’inspection du travail, le Défenseur des droits, ou déposer plainte.

Ces recours existent – et il est crucial de les connaître.

Des démarches simplifiées

Nous fournissons les contacts et les procédures pour ces saisines, parce que personne ne devrait se sentir seul face à l’administration ou à la justice.

3. Protection et accompagnement des parties

3.1. Pour la victime/le signalant

Protéger ceux qui osent parler

Signalement ne rime pas avec risque. La loi interdit toute représaille, et l’entreprise s’engage à garantir la sécurité et la sérénité de ceux qui brisent le silence. Licenciement, pression, isolement ? Interdit, et sanctionné.

Un soutien sur mesure

Cellule d’écoute, partenariat avec des psychologues, aide juridique… Parce qu’un signalement, ça ne s’improvise pas – et ça ne se gère pas seul.

Le droit de dire stop

En cas de danger immédiat, le droit de retrait peut être invoqué. Sans perte de salaire, sans culpabilisation. Parce que la santé passe avant tout.

3.2. Pour l’auteur présumé

Des droits, même dans l’adversité

Accès au dossier, possibilité de se défendre, accompagnement par un représentant du personnel… Même mis en cause, chacun a droit à une procédure équitable.

Et après ?

Si les faits ne sont pas avérés, une réintégration progressive est organisée, avec un suivi pour éviter les malentendus. Si les faits sont confirmés, des mesures proportionnées (formation, sanction, etc.) sont appliquées – toujours dans le respect des règles.

3.3. Communication interne

Parler sans trahir

Informer les équipes sur l’existence d’une procédure, c’est essentiel. Mais le faire sans nommer, sans juger, et sans alimenter les rumeurs, c’est tout un art. Notre règle : dire l’indispensable, protéger l’essentiel.

Des bilans pour avancer

Une fois par an, un rapport anonymisé présente les signalements traités et les actions menées. Pas pour pointer du doigt, mais pour montrer que chaque alerte compte – et que l’entreprise apprend.

3.4. Suivi post-signalement

Évaluer pour progresser

À l’issue de chaque dossier, un retour est demandé aux parties : la procédure a-t-elle été claire ? Juste ? Efficace ? Ces retours nous aident à améliorer en continu notre façon de gérer ces situations.

Prévenir plutôt que guérir

Formations, ateliers, évaluations des risques psychosociaux… Parce que le meilleur signalement est celui qu’on n’a pas besoin de faire.

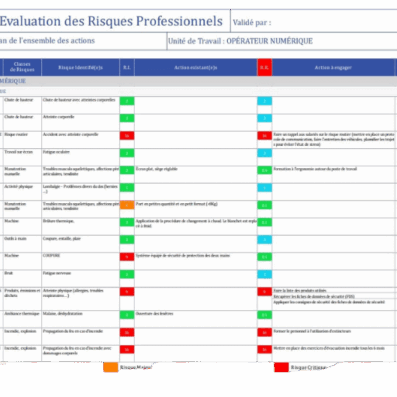

N’oubliez pas de mettre à jour votre duerp et votre papripact.

FAQ

Comment dénoncer le harcèlement moral au travail ?

Pour alerter sur un harcèlement moral au travail, il est conseillé à une victime de rédiger une lettre structurée et factuelle. Elle doit s’assurer de bien décrire les faits (dates, agissements, conséquences) et évitez tout jugement de valeur. Elle demandera explicitement à l’employeur de mettre fin à la situation. Le mieux est de se faire conseiller.

En tant que chef d’entreprise dois intégrer le harcèlement dans mon duerp ?

Oui, le harcèlement et toutes les formes de violence font parties des risques professionnels. Elles doivent être prise en compte dans l’évaluation des risques et faire l’objet d’un plan d’action (papripact) pour réduire les risques.

La mise en place d’une procédure de signalement peut-elle être prise en compte dans les mesures existantes dans le duerp ?

Oui, le fait d’avoir mis en place une procédure de signalement du harcèlement moral au travail et de toutes les autres formes de violences fait partie des mesures de prévention que vous pouvez valoriser. La simple communication de l’existence de cette procédure peut décourager le passage à l’acte.